道北の山

| ピッシリ山 | 標 高 | 1032m | 北海道百名山 | 山 域 | 天塩山地 |

| 登 山 記 録 | |

| 登山月日 | 2022年7月5日 |

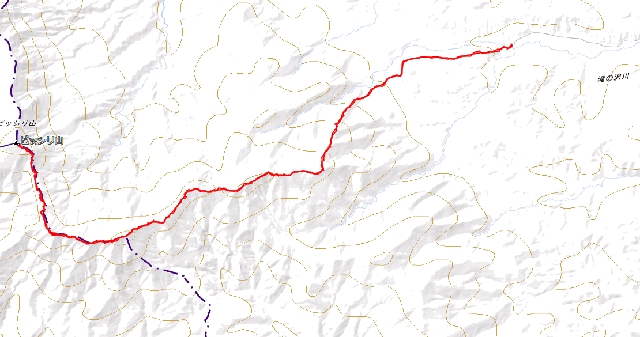

| 登山経路 | 蕗の台登山口5:15〜展望地〜釡ヶ渕岳7:30/7:40〜熊岳8:50/8:55〜ピッシリ山10:30/11:00〜熊岳12:10/12:20〜釡ヶ渕岳13:20/13:40〜登山口15:20 |

| 行動時間 | 登り 5時間15分 下り 4時間20分 合計10時間 (休憩時間・ロスタイム含む) |

| 天 候 | 曇 |

| メンバー | 萱野氏・河野夫妻 |

| 情 報 | |

| アクセス | 幌加内町母子里から道道・・・宇津内橋から林道に入り標識に従う 林道は荒れた砂利道 |

| トレイル | アクセスの林道よりよく整備された登山道が続く 稜線上も一部草の被さるところあるが問題ない |

| 水場・toilet | 登山口に沢あるが飲用は?toiletは無い |

| その他 | 低山ながら長い尾根歩きが続く |

山行記

蕗の台登山口・釡ヶ渕岳

熊岳越えてピッシリ山へ

朱鞠内湖と登山道に咲く花

前日は幌加内町母子里のクリスタルパークで車中泊し早朝蕗の台の登山口を目指した。日本海側に抜ける道道の宇津内橋から蕗の台に続く林道はすぐに分かったが、その先の砂利道の林道は荒れていて長く感じた。登山口手前にはそれまでなかった標識が嘘のような大きな登山口案内標識があった。

今日は萱野さんと河野さん夫妻との同行登山である・河野さんのご主人とは初めての同行で楽しみである。 数台は停められる駐車場に車を止めて5時過ぎには登山道に入った。直ぐの小沢を徒渉して北海道でも外れの幌加内町のこんな小さな山にどうしてこんな登山道が設けられたのかと不思議に思うほどよく整備された道を行く。笹が被さるところもあるのではと思って雨合羽のズボンを履いてきた自分が恥ずかしいほどであった。登山道は緩く登って行くがやがて緩急を繰り返しながら高度を上げて、2時間近くかかって稜線に出た。稜線を少し行くと最初のピーク釡ヶ渕岳であった。ここからは小さなピークをいくつか超えてアップダウンの続く稜線歩きである。二つ目の大きなピークが熊岳である。熊岳には三角点も山頂標識もなかった。熊岳からは大きく下って登り返すとピッシリ山の前衛の980mピークである。この縦走路では唯一の痩せた尾根であって尾根の両側にはお花畑が広がっていた。980mピークからは笹薮の切り開かれた中に下って行くと熊の糞が多くみられて緊張する場所でもあった。そして最後の急登を登り切ると一等三角点のピッシリ山に着いた。蕗の台登山口からは5時間を超えていて疲労も覚えるピッシリ山であった。 晴れていれば、利尻岳なども見られるというピッシリ山であるが、曇り空で展望の無い山頂であった。山頂で30分ほどのランチタイムの後は天気の崩れを心配しながら往路を戻った。熊岳・釡ヶ渕山で小休憩し眼下に朱鞠内湖を見ながらの下山であった。西表島で40年も研究生活を送ると言う河野教授と懇親を深めることが出来たピッシリ山でもあった。 |

| 三頭山 | サントウサン | 標 高 | 1009m | 北海道百名山 | 山 域 | 天塩山地 |

| 登 山 記 録 | |

| 登山月日 | 2018年7月4日 |

| 登山経路 | 政和コース登山口8:25〜五合目9:40〜三頭山11:55/12:25〜五合目14:20〜登山口15:25 |

| 行動時間 | 登り 3時間30分 下り 3時間 合計 7時間 (休憩時間・ロスタイム含む) |

| 天 候 | 曇 |

| メンバー | 単独 |

| 情 報 | |

| アクセス | 政和登山口までは国道から砂利道200mほど入る |

| トレイル | 五合目までは樹林帯の登山道 七合目から先は急登の胸突き八丁があるがおおむねl快適トレイル |

| 水場・トイレ | 水場toiletとも山中には無い 登山口の近くに幌加内の道の駅 |

| その他 | 雨煙別コースの五合目までの林道はは荒れた林道のようだ |

山行記

政和登山口・丸山五合目

胸突き八丁・三頭山山頂

雨煙別コースが五合目まで車では入れるようだが林道は荒れているようなので幌加内の道の駅に近い政和登山口からのコースを登ることにした。雨上がりの中ゴム長靴での登山である。樹林帯の中よく整備されたトレイルを進み、コースタイム1時間の五合目までは1時間15分かかった。雨煙別コースの登山口であるが大きな駐車場に轍は見えなかったのでここまで車で入る登山者は少ないのではと思った。五合目からは小さなアップダウンを繰り返しながら単調な尾根歩きが続き、七合目付近からは一気の急登になり登山道も荒れていた。草付の中急登を凌ぐと八合目で「胸突き八丁」の標識が立っていた。更に急坂を登りきると一頭山である。

一頭山からは笹原が切り開かれた稜線で緩く登って三頭山に着いた。一等三角点の展望の良い三頭山山頂であるが、残念ながらほとんど展望は無かった。山頂付近にはまだ雪渓も残っていて、日本海に近い雪深い山であることが伺えた。笹藪の影で風除けしながらランチ休憩を取った。下山は登山道わきに咲く花々をカメラに収め、ネマガリダケを少し採りながら下った。 |

| ピヤシリ山 | 標 高 | 987m | 北海道百名山 | 山 域 | 天塩山地 |

| 登 山 記 録 | |

| 登山月日 | 2018年7月6日 |

| 登山経路 | ピヤシリ山林道分岐5:15〜ピヤシリ山6:00/6:10〜林道分岐6:50 |

| 行動時間 | 登り 45分 下り 40分 合計 1時間35分 (休憩時間・ロスタイム含む) |

| 天 候 | 曇・霧 |

| メンバー | 単独 |

| 情 報 | |

| アクセス | ピヤシリスキー場からオホーツク海側に抜ける長い砂利道を進む |

| トレイル | 山頂に続く林道は山頂まで約2キロでゲートがある 林道終点から笹原の中登山道を5分 |

| 水場・トイレ | 水場は無い」 toiletは山頂手前の避難小屋にある |

| その他 | 一等三角点峰 |

山行記

霧の一等三角点のピヤシリ山頂

ピヤシリジャンプ台・山頂避難小屋

ピヤシリジャンプ台のあるピヤシリスキー場の奥に延びる砂利道を数キロ走って峠に着くと、道はオホーツク海側の雄武町に続いていたが、ピヤシリ山には市村境界から分岐していた。ピヤシリ山への林道はゲートで一般車進入禁止であったが充分車が走れる広い道路であった。笹原を切り開いた林道を40分ほど進むと避難小屋があり、避難小屋から本格的登山道が延びていたが、わずかな時間で一等三角点の山頂に立つことができた。ここも霧の山頂で山頂をカメラに収めた後は避難小屋を覗いて往路を下った。

|

| 函岳 | ハコダケ | 標 高 | 1129m | 北海道百名山 | 山 域 | 天塩山地 |

| 登 山 記 録 | |

| 登山月日 | 2018年7月6日 |

| 登山経路 | 函岳山頂駐車場から山頂付近周遊9:50〜10:15 |

| 行動時間 | 合計 25分 (休憩時間・ロスタイム含む) |

| 天 候 | 曇 |

| メンバー | 単独 |

| 情 報 | |

| アクセス | 美深町からオホーツク海側の枝幸町に続く砂利道を走り 加須美峠から函岳レーダー基地に続く砂利道 |

| トレイル | 雨雪量観測レーダーの後方に遊歩道が延びる |

| 水場・トイレ | 駐車場には美深町の休憩施設函岳ヒュッテがありtoiletがあったが水場は無い |

| その他 | 片道27キロの林道走行が問題 |

山行記

一等三角点の函岳山頂

山頂に立つ雨雪量観測レーダーと駐車場にある函岳ヒュッテ

美深町内で食料調達の後道の駅から北方に走ると道路脇に「函岳」の大きな看板が掛かっていた。案内看板に導かれ舗装道路を数キロ走ると砂利道になりオホーツク海側の歌登に続く道路で「函岳まで27キロ」の道標も立っていた。狭い砂利道で通行する車もないのだろうと思いながら走っていると何だ以下の車と交差して生活道路であることが分かった。「さすが北海道、まだ未舗装の生活道路があるんだ」という思いで山中高度を上げて行く。いい加減嫌になるほど走ると加須美峠で函岳への道が分岐していた。霧で見通しの悪い道を慎重に走って大きな駐車場に着いた。車の中で一息入れていると後続車が登り着いて。駐車場の先に続く道路のゲートを開けて進入して行った。200Mほど先に立つ雨雪量観測レーダーの管理人である。ゲートの脇からレーダーまで歩いて柵の周りを回って一等三角点の函岳山頂に立った。

山頂には利尻富士やオホーツク海などを指し示す標識も立っていたが、ここも霧が晴れず展望は得られなかった。晴れれば日本海からオホーツク海まで見渡せる絶好の展望が開けているのだろうと思うと残念であった。山頂をカメラに収めた後駐車場の一角に立つ休憩施設を覗いて見ると、美深町が建てた「函岳ヒュッテ」でロフトは宿泊できるような造りであったが今はあまり利用するものが無いのか少し荒れていた。長い長い砂利道を慎重に下ったが下山時は一台の車とも交差しなかった。 |