| �R�s�L ������

�{���X�R�R���̏��V�������̕W��

�������ꂽ���V��

�������E�哇�R

�哇�R�R��

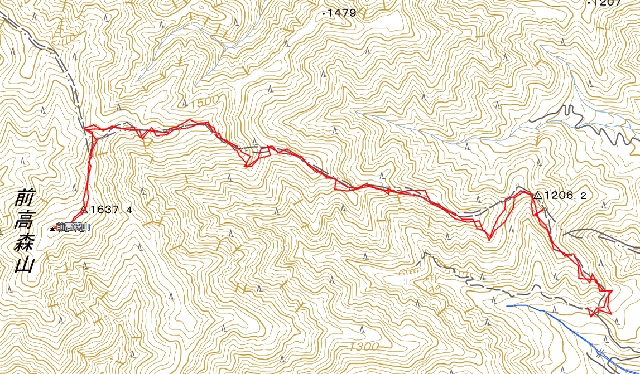

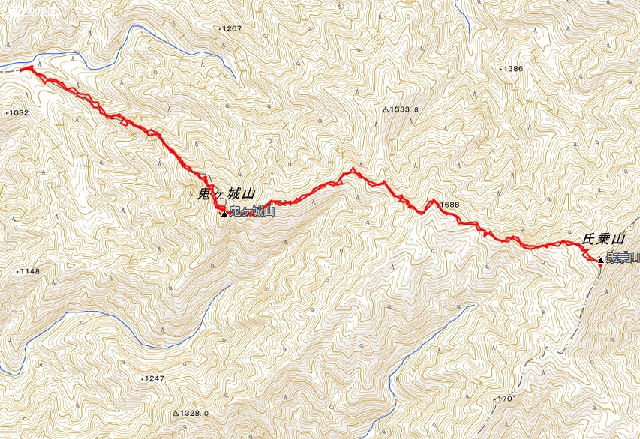

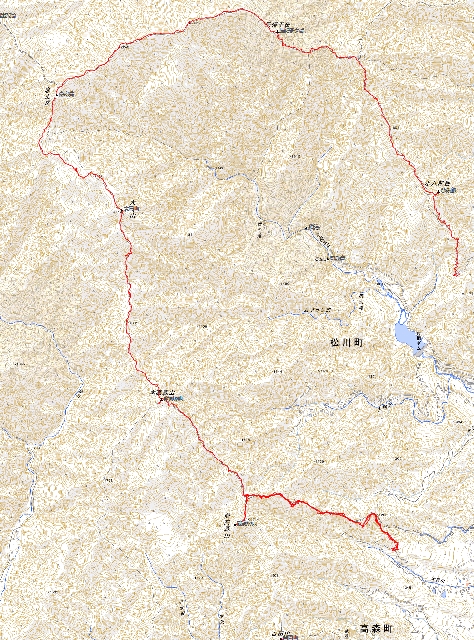

�u���̐�v��  �u���̐�v�Ŗ��c ���s�̉J�{����Ƃ͏���C���^�[�o���ō������A���R�\��̔��œ��ɉJ�{����̎Ԃ��f�|���āA�{���X�R�̓o�R���ɑ������B���ɂƂ��Ă�4�x�ڂ̖{���X�R�o�R���ł���B10�L�����̃U�b�N��w�����ēo�R���ɓ������B�ƂĂ��悭��������ď���m������{���X�R�ւ̓o�R���ł��邪�A�d�ׂ�w�����Ă͂Ȃ��Ȃ������i�܂Ȃ��B�{���X�R�R���܂ł́i�P/�P0�j�`�i10/10�j�̕W��������A�ǂ��ڈ��ł���B���z�̊ɂ�4���ڂ܂ł͏����ɕ��������A���̐�͊e���ڂ��Ƃɍ������낵�Ă̓o�R�ƂȂ����B���Ƒ債�ĕς��ʏd���̃U�b�N��S���J�{����ł��邪�w��Ǐd���������邱�ƂȂ��y���ɕ����Ă��āA��������Ȃ�قǂł���B�o�R�������3���Ԕ��������Ė{���X�R�ɒ������B�\����30���قǗ]�v�ɂ����������A�܂��z��͈͓̔��ł���قǂ̏ł�͊����Ȃ������B�u���̈ꌎ�G�ɂƖҏ��E���J�łقƂ�ǎR�������o���Ȃ������̂ł��邩��v�Ƃ����v�����������B �{���X�R����30���قǃ����`�x�e����āu���V���v�ɓ������B�{���X�R�܂ł̓o�R���܂łƂ͂����Ȃ����A�������蕥���Ă������肵�����������Ă����B�������x�𗎂Ƃ��o��Ԃ��ď����ȃ|�R���z���čs���A��ڂ̃|�R���P�W�U�V���s�[�N�ł���B���̕t�߂���͍����킳�铹�ɕς���Ă����B�����Ă�����ӂ肩�玩���̑��Ɉٕς����������B�{���X�R���̑�ʔ����ŁA�E���Ǐ瑫������n�߂��̂ł���B�u�c����68�v�p���������܂���ʂ͂Ȃ��A����ɗ�����Ⴢ�ĕ��s�s�\��ԂɂȂ��Ă��܂����B�J�{���Q�̒ɂݎ~�߂Ȃǂp���Ȃ���O�i�����B�o�R�������܂���z�������Ȃ��̂��~���ł����āA50�������Ă͍����ɓ|�ꍞ�ޏ�Ԃł������B����̂��鐴�������z���ăW�O�U�O�����哇�R�ւ̍��������Ƃ������ŁA�{���X�����3���Ԃ��������đ哇�R�R���ɓo������B�u���Ƃ͉��邾���v�Ǝv�����g�����̂ł���B �V���r�\�͖̌����{���哇�R�ňꑧ����āA���̔킳�铹��30���قlj���Ɛ����𗧂Ăė������̐�ɒ������B��̂�����ɍ��������蕥��ꂽ�e���g�ꂪ�����������܂�ǂ���Ԃł͂Ȃ����������Ƃ���̃e���g�����B���Q�����r�[����ŗ�₵�Ċ��t�����B���邢�����Ƀe���g�ꂽ�̂��ǂ������Ǝv���c�������ł������B ������

�Ő��ɏo�ĔO��x��

�Ő������Ɩ����̃g���C��������r�m���R��

��ʓo�R���̒r�m���R����G�X�q�R�ցE�G�X�q�x���痈�����̒r�m���R  18�N�Ԃ�̉G�X�q�x

�G�X�q�x����͊�őт�����

�ѓ��R�[�X����E�����Y�x����G�X�q�x

�G�X�q�x���o�R�[�X�Ə����Y�x�R�[�X����E���œ��ɉ��R  ���̐�̖�͎��ɕt������I�����X�������ăe���g��@�����Ƃ����������A�����Ȃ��Â��Ȗ�ł������B����������̒E���Ǐ�̑��̝���̂��Ƃ�A�����̍s�����Ō�܂ŕ�������邩�Ȃǂ��S�z�ɂȂ�n���ɂ͂قlj�����ł������B����ł���ӑ̂��x�߂đ̒��͉��Ă����B �ȒP�Ȓ��H��ۂ��ăe���g��P���A�p�b�L���O���ς܂���Ɨ\��ʂ��6���ɂ͏��̐���o���ł����B����͓܂��ł�������������L�����Ă����B��I�ō����G��Ă���̂ʼnJ���̃Y�{���𗚂��ďo���ł���B�����킳��o�R����30���قǐi�ނƗŐ��ɏo��ƁA��ؑ]�x��b�ߎR���]�܂ꂽ�B�X�ɍ���~�������ėŐ����s���A�V�F�Q�O�ɂ͔O��x�ɓ��������B����Alps�암�̈����H�R�`�z�S�R���̗Ő��Ɛ�����E���P�x������O�Ɍ������B�W�]���y���y�H�ۂ�Ȃ���30���قǑؒ������B�����܂ő������邱�ƂȂ������ɕ��������Ƃň���S�ł���B �O��x����̗Ő������͍�������n�C�}�c�тɕς���Ă����B��������Ɖz�S�x�`�����H�R�܂ő����A����Alps�암�喬��ɂ��鉜�O��x�ւ̏c���H�����Ă����B�Ő��̏c���H�̓n�C�}�c�т�����ётɕς���āA�V���r�\�т̒����K�g���C���������Ă����B�O��x����͐��������Ɍ����Ă����r�m���R�ł͂�������1����30���œ������A���̐���ǂ߂�Έ���S�ł���B�����̖��邢�r�m���R�R���ŁA�����Ƀe���g��o�R�҂�����悤�ŁA���}�b�v�̒n�}�ɂ͕t�߂ɐ��������悤�����A�m�F�͂ł��Ȃ������B�����ɍ������낵�Ă����x�e�̌�r�m���R������B �G�X�q�x�ւ̓o�R���͎��т̒����K�g���C���������Ă����B�G�X�q�x����r�m���R�܂ő��������o�R�҂��������̂Ǝv��ꂽ�B���ёт��ď����Ȋ���o��グ��Ɖ��G�X�q�Ƃ���������ł������B�C���㏸�ŏ������o���邱��ŁA�J���H�̃Y�{����E�����B���̃s�[�N����̓��[�v��������L���b�g�ɉ���A�G�X�q�x�R���ɂ͂P�O�F�Q�O�̓����ŁA�O��x����̓R�[�X�^�C����2���Ԕ��ŕ������̂͑̒��s�����L�����̂Ŋ����������B�����ɂƂ��Ă�18�N�Ԃ�̉G�X�q�x�ł��邪�A���s�̉J�{����ɂ͍����Ԃ̖ڕW�̉G�X�q�x�߂����Ƃ������������B���̉G�X�q�x�R���͓����������������͖��p��15���قǂ̎R��stay�Łu���œ��@2����30���v�̕W�������ĉ��R�J�n�ł���B�G�X�q�x�͖��O�̒ʂ�R���t�߂͊�łŁA�}�₪�����Ă����B�傫�ȉG�X�q��͈��S�Ȋ������������B���̐������E��q�ꂪ�ݒu����Ă���댯�n�тł��邪�A�{���ɗǂ����S�ȓo�R�����m�ۂ��Ă���Ă������B�҂��҂��Ɖ��鑫�������Ȃ��Ă���̂ŁA������������m�F���Ȃ���̊�ꉺ��ɂȂ�̂ŁA�ǂ����Ă��x���Ȃ�̂ł���B�����ăU�b�N���d��������悤�ɂȂ肳��ɒx���̂ł������B����Ɠ����悤�Ɉꍇ�����ɓo�R���ɍ������낵�Ȃ��牺�����B�u�Z�L�i�M�v�ƌ�������n���߂���Ɗɂ������ɂȂ���K�g���C���ł���B�ѓ��R�[�X���ł��x�e���A�����Y���珬���Y�x�Ɍ��������B�����̂��鏬���Y�x���牺���ė���������U��Ԃ��āA���ł����ɉ������B�G�X�q�x����̉���2���Ԕ��̃R�[�X�^�C����3���ԂS0�����������Ă����B���s�̉J�{����ɂ͗�܂��ƃT�|�[�g���Ȃ����2���Ԃł������B |